投野耕治さんといえば、ソニー「MDR-CD900ST」「MDR-R1」をはじめ、ソニーの名機の開発に長年携わってきた、知る人ぞ知る名エンジニア。そこで、マニアなら気になるテーマということで、ヘッドホンの音づくりを左右する要素、周波数特性と音質評価について、投野さんならではの想いや考え方を紹介していただきました(編集部)。

CONTENTS

・ヘッドホンの音質を左右する要素、音圧周波数特性とは

・ヘッドホン特性測定にはカプラーや擬似耳を使う

・どのようなヘッドホン特性なら「フラット」といえるのか

・頭部や耳介等での回折、共振がヘッドホン特性を特徴づけている

・音の到来方向によってヘッドホンの基準特性は変わる

・体で感じる重低音要素を補うヘッドホン基準特性

・多様なヘッドホンが持つそれぞれの音質の個性を楽しもう

投野耕治と申します。1980年から2023年にかけてソニーでヘッドホンを手掛けてまいりました。在職中から「プレミアムヘッドホンガイド」誌を毎号拝読させていただいていましたが、当時から読者の皆様のヘッドホンに関する技術探求への関心の高さを感じていました。今回、私の記事掲載をいただけることとなり、うれしく思っています。

常々思っていたことですが、オーディオファンの方々や仕事でオーディオに携わる方々が、ヘッドホン独特の技術を学べる場というものは、意外と少ないのではないでしょうか。私自身、ソニーに入社してヘッドホンを担当することになった時に、ヘッドホンの技術を学べる専門テキストがあれば良いなと探した記憶があります。

当時手に入れることができたヘッドホンの技術資料としては、岡原研究所を主宰されていて「ヘッドホンフェスティバル」を開催されていた岡原勝氏や、日本のヘッドホン黎明期から藤木電器で技術をリードされていた山本晴宗氏など諸先輩技術者の方々によるオーディオ雑誌への投稿記事が目について、それを読んで学んだことを思い出します。

近年では、私がヘッドホンについて学び始めた当時からしたら考えられないくらいヘッドホン専門誌が増え、ヘッドホンの音響について触れた記事も多くあるのですが、技術を体系的に整理された資料というと少ない気がしています。

私は、この度このような記事掲載の機会をいただけましたので、そんなヘッドホン技術について学びたい読者の方々に、私が業務経験の中で得た知識や私見での見方などをご紹介させていただき、参考にしていただければと思います。

- PROFILE 投野耕治

1958年佐賀県生まれ。1980年ソニーに入社し、ヘッドホン開発に従事。1989 年の「MDR-CS900ST」や「MDR-R10」など数々の名機の誕生に立ち会ってきた経歴の持ち主。2023年に定年を迎え、現在はフリーランスで活動しています。

ヘッドホンの音質を左右する要素、音圧周波数特性とは

オーディオ機器にとって、その再生音質が最も重要な要素になります。これは私見になりますが、ヘッドホンの音質を決める一律の定義というものは存在していなくて、音質の良否を決めるのは最終的には「音楽が楽しく聞こえるかどうか」という主観要素しかないと思います。とはいえ、オーディオ機器の特性データは、音質を客観的に評価する時の目安として大事なものです。

音響特性にはいろいろな要素があります。「ノイズ」「歪み」や「過渡応答」といったいくつかの指標が上げられますが、それらの中で特に、音が低音から高音までどのような比重で聞こえるかを表す「トーンバランス」の評価は重要で、それを客観的に見る「音圧周波数特性」(以下、本稿では「特性」と省略)は重要なデータといえます。

スピーカーを買おうと思ってカタログを見るとその特性がグラフ掲載されていることがありますが、ヘッドホンだと特性が掲載されていることは少ないです。これは実は、ヘッドホン特性の測定法に特殊性があり、特性の見方でお客様の誤解を呼びやすいという背景があったことも、その理由として挙げられると思っています。とはいえ、一般のお客様でもPCを活用してヘッドホンの測定環境を持つことが可能になり、またそのようなデータ共有がSNSなどでも容易になった近年の状況を鑑みて、ヘッドホン特性と音質評価に関する考え方を筆者の経験を踏まえて紹介していこうと思います。

ヘッドホン特性測定にはカプラーや擬似耳を使う

ヘッドホンの特性は、「カプラー」や「疑似耳」と呼ばれるマイクを内蔵した装置にヘッドホンを装着して計測されます。実は複数の計測方法が規格として詳細に定められていて、特性データを記録する時には、どの規格で計測されたものかを明確にしておく必要があります。以下に、その主な計測規格と測定カプラーをご紹介します。

●IEC 60318-1カプラー

耳乗せ、耳覆いのヘッドホンに関しては、業界の通例として、IEC 60318-1規格準拠のカプラーで計測することが多いです。このカプラーは、金属部分の円錐状にへこんだ部分に耳介から内側の容積を模した音響調整が施されていて、鼓膜位置で聞こえる音に相当する音圧がマイクで計測されるシステムになっています。

図の黒い樹脂部分のアダプターリングや、アダプタープレートと呼ばれる板などの装着補助具を用いて、ヘッドホンごとに最適な装着状態を選択して計測されるので、どのような装着補助具を用いたかも明確にしないといけません。

- IEC 60318-1準拠カプラーの例

ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(HBK)社のTYPE 4153

画像提供:ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(HBK)

●IEC 60318-4カプラー

インイヤー形のヘッドホンで密閉式のものであれば、IEC 60318-4規格準拠のカプラーで計測するのが一般的です(旧称:IEC 711カプラー、業界では「セブンイレブン」と呼ばれていました)。このカプラーは、筒状にへこんだ部分に外耳道から内側の容積を模した音響調整が施されていて、こちらも鼓膜位置で聞こえる音に相当する音圧がマイクで計測されるシステムになっています。イヤホンのイヤーピースを筒状の部分に挿入して計測します。

●IEC60318-7 HATS

HATS(Head and Torso Simulator)と呼ばれる、人の頭と胴体までを模した装置も計測に用いられますが、IEC 60318-7で規格化されています。ゴム製の耳型がついていて、その奥にIEC 60138-4カプラーのコア部品が内蔵されています。開放形のイヤホンや、特殊な装着形態のヘッドホンの計測用にはこのHATSを用いますが、柔らかい耳介に相当する部品が付いているので、どのタイプのヘッドホンも測定は可能です。また、HATSでヘッドホンの特性計測をする目的であれば、頭部マネキンは不要なので、疑似耳部分だけの簡易HATSでも計測は可能です。

- IEC 60318-7準拠HATSの例

ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(HBK)社のTYPE5128

画像提供:ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(HBK)

- 簡易HATSの例

Audio PrecisionのAECM206

画像提供:コーンズテクノロジー社

ヘッドホンの特性計測に用いられる主な測定装置は以上の3つが上げられます。

このほかにも、人の実耳を用いて計測する方法など、設計の現場ではさまざまな測定法が用いられています。したがって、特性の計測結果を公開するとしたら、その測定条件を明確にしないといけません。

また、注意が必要な点として、ヘッドホンのカプラーへの装着状態が、実耳への装着状態と同じになりにくいので、そこに計測誤差があることがあげられます。60318-1や60318-4のカプラーでは、往々にしてイヤパッドやイヤーピースの密着が実耳以上に取れてしまい、低音域の感度が高めに計測される傾向があります。逆に、HATSの耳型装着では実耳よりも漏洩が多めに発生してしまい、低音域の感度は低く計測される傾向となります。

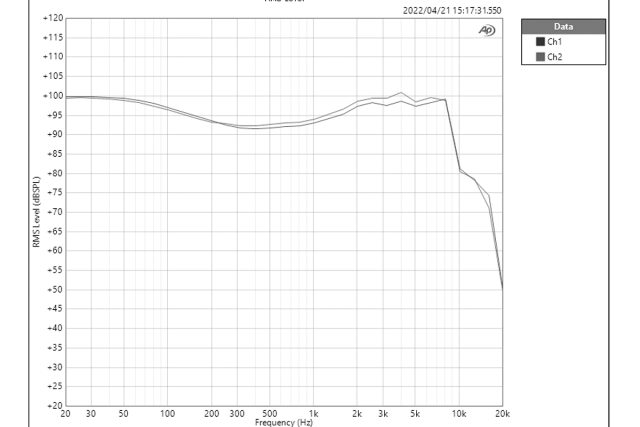

カプラーを用いて測定された特性の表示例を図1に示します。横軸に周波数[Hz]、縦軸に音圧レベル[dB]を使ったグラフ表示が一般的です。

どのようなヘッドホン特性なら「フラット」といえるのか

ヘッドホンの特性計測には、このようにさまざまな計測法が存在しますが、いずれも鼓膜位置を計測点とした音圧なので、その測定結果はフラットなカーブが理論上の基準特性にはなりません。したがって、「どのような特性がよい音の条件なのか?」という基準の難解さが、商品としてのヘッドホン特性を公開するうえで大きな障害となってくるのです。

本稿では、以下に筆者の経験と私見を交えてになりますが、特性の基準となる考え方をいくつかご紹介していこうと思います。

頭部や耳介等での回折、共振がヘッドホン特性を特徴づけている

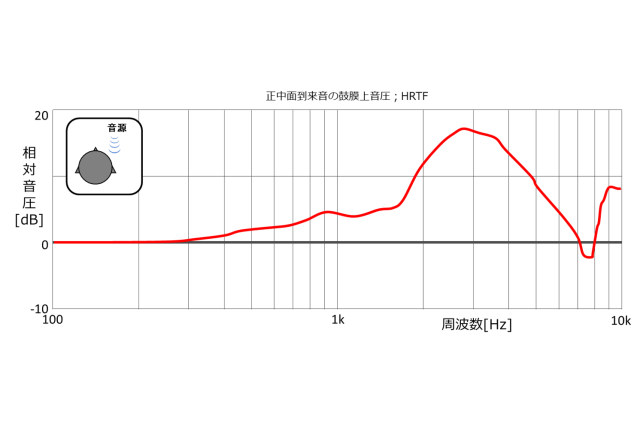

人が、空間で音を聴いた時には、鼓膜に到達する音は頭部や耳介、外耳道での回折、共振などの影響を受けた特性が付加されることになります。この特性は、HRTF(Head Related Transfer Function)と呼ばれ、これが理論上でカプラー計測されるヘッドホン特性のひとつの基準になると思います。図2は、いわゆる「フラット」な特性の規準スピーカーを人の正面に据えて計測した鼓膜上音圧の特性例ですが、3kHz近辺に頭部回折と外耳道共振による特徴的なピークがあります。

ただし、ここで注意しなければいけないのは、人の頭部や耳介、外耳道形状には個人差が大きい点です。人の頭や耳の形は個人差が大きく、複数人が同じヘッドホンを装着しても、全く同じ特性で音を聞いているわけではないのです。基準となるHRTFも周波数によって10dB程度の差がある点は配慮すべき点ではあります。

音の到来方向によってヘッドホンの基準特性は変わる

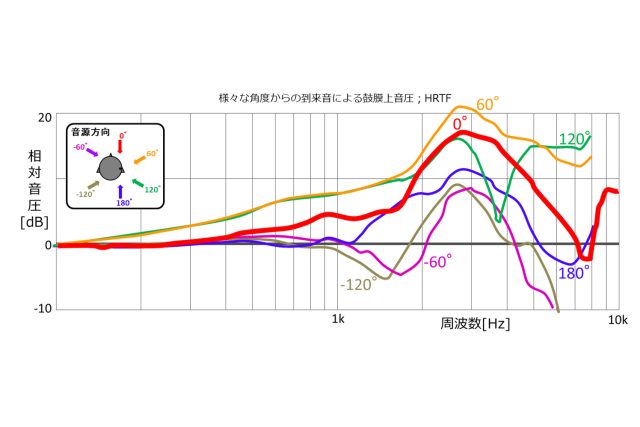

ヘッドホンのカプラー特性として、前述のように正中面からの到来音のHRTFがひとつの基準にはなるのですが、実際に我々がヘッドホンで試聴する音源に含まれる音は、左右のセンター位置に定位するものだけでなく、左右に到来角が広がっています。そして、HRTFは到来角度によって図3のように大きく変化するのです。

たとえば右耳に到達する右60度からの音は、左耳に到達する時には右耳の特性よりも高音域が大きく減衰した音で鼓膜に届きます。一般のステレオヘッドホンでの音の定位方向は、PAN定位と呼ばれる左右の音量比のみを付けて再現するものなので、ヘッドホン再生において到来方向ごとに特性を変化させることは根本的に不可能なのです。

ちなみに、最新の立体音の音源を再生するバイノーラル信号処理を含むヘッドホンシステムでは、到来方向ごとの再生特性制御が可能になりつつあります。これは、オブジェクト方式といって音源となる個々の音をその位置情報まで記録し、ヘッドホンで再生する際には到来方向ごとのHRTFをフィルターに適用することで、よりリアルな定位が実現できる技術なのです。

体で感じる重低音要素を補うヘッドホン基準特性

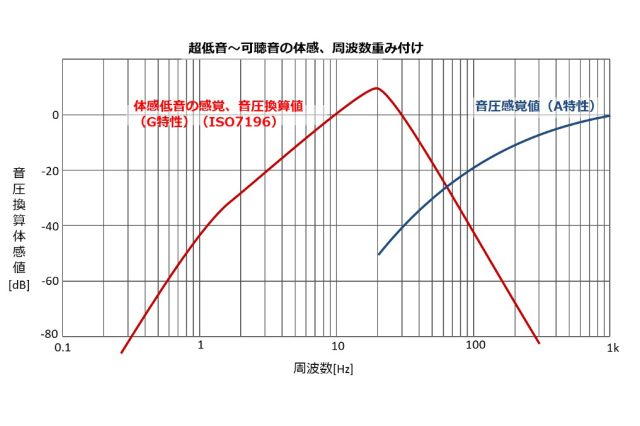

ライブ演奏を聴く時や、スピーカーの再生音を聞く時に、重低音を体で感じる体験をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。しかしながら、ヘッドホンの音楽再生ではこの体感低音は実現できないので、例えば低音のビート感などの音楽要素は弱い印象になってしまいます。ヘッドホンの特性調整において低音域のレベルを相対的に上げることがありますし、そのような基準特性を公開しているメーカーもあります。この方法は、失われる低音の体感をヘッドホンの再生音圧で補完し、音楽全体の帯域間バランスを改善するのには有効な方法と思われます。

ちなみに、低音の体感に関しての等価ラウドネスを評価するため、ISO規格でG特性というものが定義されています(図4)。聴感の低音感覚値(A特性)は1kHz以下では徐々に低下しますが、体感の低音感覚値(G特性)は徐々に増加し、20Hにおいては1kHzの聴感よりも10dB高い重みづけに相当するという報告もなされています。

これは個人的な印象ですが、体感補正的な低域補完を施した特性のヘッドホンで音楽を聴くと、ビート感や音楽的なパート間バランスではよい印象でありつつ、いくつかの楽器音色という観点では必ずしも最善ではないと感じられることもあります。加えて、音の大きさの体感レベルというものは、周波数ごとに再生レベルの影響を受けて非線形に変化する、つまり大きな音量で聴く人と、小さな音量で聴く人とでは、トーンバランスが変わって聞こえてしまうという点にも注意が必要です。

ヘッドホンでの音質再現の観点では、どの音楽要素を重視して再生するか、どのような条件で再生するかによって、求められる基準特性は変わることになるということをご理解いただけたかと思います。

多様なヘッドホンが持つそれぞれの音質の個性を楽しもう

ヘッドホン特性の測定法に加え、測定された特性と音質との関係を、私の経験の中で理解した内容としていくつかの側面から説明させていただきました。

しかし、音楽というものは、その作品のスタイルや、音楽表現に使われる楽器、録音方法などもどんどん変わってきていきますし、ヘッドホン音質と聴覚の関係を解き明かす分析や特性の計測技術も日々進化していますから、今日の私の見方というものは既に古いのかもしれません。

ヘッドホン技術者は、最善の音質と、それを実現する理想的な特性を求めて常に音づくりを行っていますが、それは終わりのない旅のようなものです。むしろ、突き詰めれば突き詰めるほど更にその先の別の課題が見えてくるものです。

そもそも、ヘッドホンでの音楽聴取では、原理的に生演奏の完全な再現はできない音要素もあるのですから、全てにおいて理想的な特性というものは実現できないものなのかもしれません。

音楽にはさまざまなジャンルがあり、音を楽しむポイントも人それぞれです。ヘッドホンの音質も、音づくり担当の技術者ごと、あるいはブランドを有する企業ごとの音のポリシーがあって、それぞれの考えで最良の音づくりがなされているのではないでしょうか。だからこそ、市場のヘッドホン音質はそれぞれに特徴があり、個性的な光を放っている製品が多くあるのだと思います。

私たちが、世界各国の料理を味わうときに、その味わいのバリエーションを知り、それぞれを幅広く楽しめるようになることは人生を豊かにしてくれます。ヘッドホンで音楽を楽しむ時にも、製品ごとの音質やそこに込められた個々の技術のこだわり、そういったものをみんなが幅広く楽しめるとよいなと願っています。