プレミアムヘッドホンガイド編集部では、製品レビューにあたって、感性評価(聴感による評価)に加えてデータ測定(機械による評価)という側面でも、横並びで一斉テストを実施することがあります。そのためにコーンズテクノロジー社の協力のもと、測定環境を音元出版の視聴室に整えています。どういったものなのか、ここで公開します!

CONTENTS

・音質を評価する指標に「測定」を加えた

・まずはミニマムスタート。有線モデルから測定開始

・測定機器は正直プロ級! 開発現場と同クラス

・測定は防音室で実施。トレーニングも欠かさない!

音質を評価する指標に「測定」を加えた

編集部では、記事を制作するのにあたり、「測定」を音質評価のひとつに加えています。出版社が測定するメリットはシンプルで、国内外のヘッドホンを一斉に揃えて、横並びでデータ比較できることにあります。

皆さんも購入の参考にしているスペックですが、実は測定には基準があります。IECやISOといった標準規格のほかに、日本ではJEITAという団体が測定基準をつくっています。メーカーそれぞれに採用する基準が異なりますので、各社のスペックをそのまま横並びで比較することは意外と難しいものです。そこで、私たちは自分たちで検証できる環境を、少しずつ整えてきました。

ただし、測定とはヘッドホンの振る舞いのごく一瞬を切り取ったものにすぎず、測定条件だけでなく、測定者や測定環境によっても変化してしまうシビアなもの。感性評価を抜きに、データだけを見て評価をすることは、誤解を生む原因にもなります。編集部では、あくまで特集や巻末カタログなどの横並び比較記事で、取材時の評価の参考にすることを目的として、測定を実施しています。

まずは有線モデルから測定してみました

ここからは編集部が構築した測定機器や環境、どんなスペック項目を測定しているかを公開します。なぜなら出自が明らかでない測定結果は、誤解の温床となりかねないからです。なお、機材や測定方法のトレーニングは、音響測定器で豊富な導入実績を誇るオーディオ・プレシジョンを扱うコーンズテクノロジー社にご協力していただきました。もちろん機材の購入や提供、レンタルといったことまで全面的にサポートしてもらっています。

まず、測定するスペックを紹介します。「周波数特性」「位相」「THD+N」「レベル&ゲイン」の4項目です。製品開発時は「S/N」と「クロストーク」を含めた通称ビッグ6を測定することが多いそうで、ほかにも「インピーダンス」など測定項目は多い方が、より深く製品の特性を理解できます。ただ編集部の目的は「音質の横並び評価」でしたので、最低限必要な4項目の測定からスタートします。

<1>周波数特性

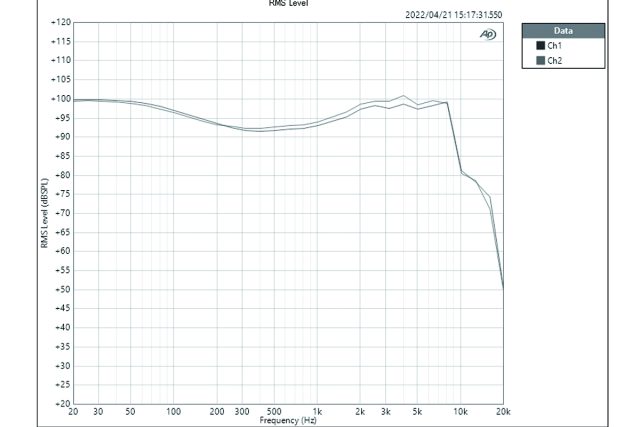

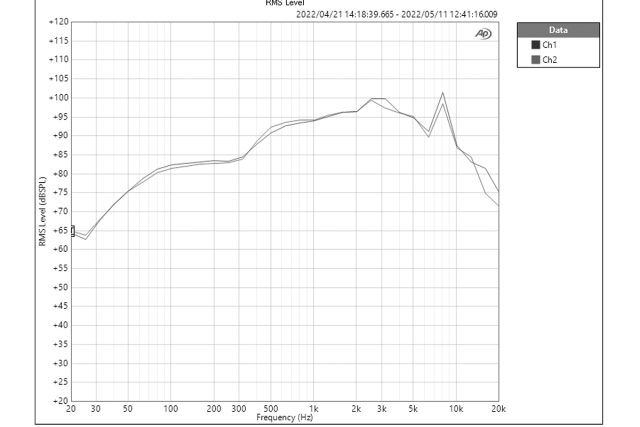

周波数特性は、アナライザーから特定の周波数の音波を出力し、どのくらいの応答(音圧レベル)があるかを計測したスペックです。ちなみに、測定ポイント数(出力する音波の数)は多いほどすべての測定結果は精密になりますが、音質評価の参考にするレベルなら1/3オクターブ分析にてグラフを表示(左図)すればよいことから、必要十分な31ポイントにて測定していきます。

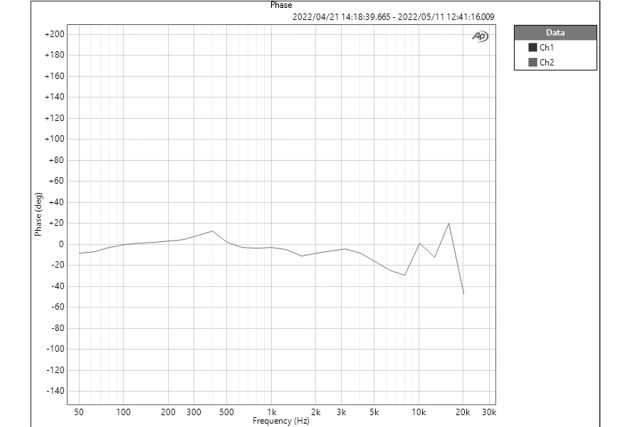

<2>位相

位相は、左右のドライバーから出る音に、どのくらいズレがあるかを示すスペックです。左右のドライバーが同位相で動いていれば、音は豊かで力強く聴こえますが、位相がズレていると、音が濁ったり、音質が劣化する原因になります。

<3>THD+N

高調波歪みを示すスペックで、ノイズの量がわかります。

<4>レベル&ゲイン

端的にいえば、どのくらいの感度を持っているかがわかります。

測定するアイテムは有線のヘッドホンとイヤホンです。有線に絞った理由は複数ありますが、ハイエンド製品が多いジャンルであり、より濃密な音質評価が必要だと考えたのが大きいです。それとワイヤレス製品を測定するには、また別のオーディオアナライザーが必要でして、これがまたお高いんですよ…。車は余裕で買えちゃうくらいです。そのため、正直予算的な都合もあります(笑)。ただ、さまざまな測定機器はニーズに合わせて増やしていきたい気持ちはあります。

測定機器は正直プロ級! 開発現場と同クラス

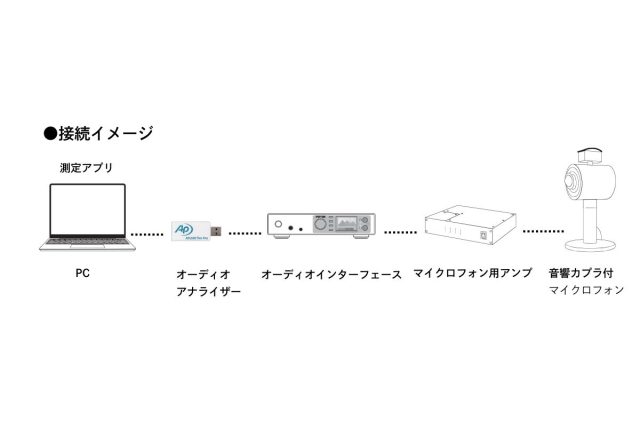

次に測定機器を紹介します。キモとなるオーディオアナライザーは、オーディオ・プレシジョンの「APx500 FLEX」。在宅ワーク時などエンジニアが自宅で使用することなどを想定して開発されたもので、小型で軽量だけと精度は確かなことを売りにしたドングルタイプのアナライザーです。見た目はガチ感が薄いですが、れっきとしたプロ用です。FLEXはアナライザーとしては価格が抑えられているのと、市販のオーディオインターフェースが使えることも特徴です。そこで編集部ではより高い精度を求めてRME「ADI-2Pro FS R Black Edition」を用意しました。こちらはDAC内蔵ヘッドホンアンプのレファレンスとしても活用しています。

- オーディオアナライザー

Audio Precision

「APx500 FLEX」

同社のアナライザーの中で、最もシンプルなモデル。USBドングルタイプなので持ち運びができるのも特長です。主に製造ラインやアコースティック測定に最適化されており、用途に合わせて測定項目を選択することで導入コストを下げられるのも魅力です。

- 音響カプラ付マイクロフォン

Audio Precision

「AECM206」

マイクなどイヤーシミュレーターを本体に埋め込み、外付けの耳のサンプルを通して測定することで、外耳部の影響も加味した測定結果が得られるカプラ付マイク。聴感上の聴こえ方をイメージしたいため、本マイクの使用を決めました。

- [写真上]

オーディオインターフェース

「ADI-2 Pro FS R Black Edition」

RMEのハイエンドAD/DAコンバーター。リスニング用のレファレンスとしても活躍できる極めて透明度の高いサウンドも魅力。

[写真下]

マイクロフォン用アンプ

G.R.A.S

「12AX 4-Channel CCP Power Module with Gain」

音響計測用のマネキン「KEMAR」など、古くから業界標準になる測定器をつくるGRAS社の4chマイク用アンプです。

音響カプラ付マイクロフォンには、オーディオ・プレシジョンの「AECM206」を使います。IECやISOなど標準規格に準拠したマイクであるのはもちろんですが、付属の外耳部を使うことで、ダミーヘッドと同様の測定が可能です。こちらも車が買えるくらいの値段がするので、レンタルしました。そして、このAECM206にパワーを送るマイクアンプはG.R.A.S社からゲイン切り替え付きの4chアンプ「12AX」をご提供いただきました。G.R.A.S社はオーディオ・プレシジョンと同じグループ会社で、製造するマイクは業界標準ともいわれるほど高精度で名を馳せるメーカーです。とここまで列挙してきましたが、簡単にいえば「メーカーの開発現場と同クラスの測定機器を揃えている」とご認識ください!

- アナライザーに「APx500 FLEX」を使用する場合、オーディオインターフェースはさまざまなモデルを選べます。編集部ではリスニング用としても信頼できるRME「ADI-2Pro FS R Black Edition」を選択。さらにカプラ付きマイク「AECM206」との相性も検証を重ねた結果、マイクアンプにG.R.A.S社の「12AX」を採用しました。

測定は防音室で実施。トレーニングも欠かさない!

機材を揃えても、測定環境や測定者の熟練度が低ければ意味がありません。測定場所は弊社の防音室です。主にホームシアターの機器検証時に使用する部屋で、ややデッド気味の空間です。暗騒音レベルは、無響室ほど高くはないですが、25~30dB程度とかなり静かな環境です。そして編集部が測定するにあたり、今回は普段からコーンズテクノロジーでオーディオ・プレシジョンのアプリケーションエンジニアを務める石井竜介氏を招き、基本的な測定方法から測定エラーの見わけ方、各スペックの分析方法などご指南いただきました。

試しに、ソニー「MDR-CD900ST」の周波数特性を測定してみました。オーディオアナライザーのAPx500 FLEXは測定アプリが非常に使いやすく、機器やアプリのセッティングが終われば、測定開始のスタートボタンをクリックするだけで、全自動で測定結果がグラフ化されました。

ちなみに下のグラフはMDR-CD900STの周波数特性の測定結果を示したグラフで、1kHz/94dBを基準にして高域と低域の偏差を表示したもの。表示方法も選べます。なお、5dBごとの表示にしていますが、この幅を大きくすればグラフはなだらかに見えるようになります。本サイトでさまざまなヘッドホンの計測測定結果を公開しないのは、“見せ方”により、誤印象を招く恐れがあるからでもあります。