カナル型イヤホンのように耳を塞ぐことがなく、夏でも蒸れにくく、自然と周囲の音も聞き取ることができる、オープンイヤー型イヤホンが話題です。話題のアイテムの横並び試聴を交えながら、現在のトレンドや選び方のポイントを探ってみましょう。

まずは装着方式からチェック!フィット感を優先して選ぼう

ここ何年かで一気に広まり定着したオープンイヤースタイルのイヤホン。リモートワークの普及や開放的なリスニングを求める時代の気分といったニーズが強まったところに、完全ワイヤレスや音漏れ抑制といった技術の進展も合致。高い完成度の製品が次々と登場し、あっという間に一大ジャンルを形成しました。本特集ではオープンイヤーな完全ワイヤレスイヤホンから代表的なモデルをピックアップし、実際の使い心地、音質、音漏れの大きさなどの一斉テストを実施しました。製品数が爆発的に増えたこのジャンルでの、製品選びの参考にしていただければと思います。なお総合評価表記はコストパフォーマンスも加味したものとしました。

第1回では、オープンイヤー型ワイヤレスを選ぶ際の予備知識から改めて確認しておきましょう。

装着方式には、イヤーフックまたはイヤーハンガーと呼ばれる部分を耳の上に引っ掛けて装着するイヤーフック方式と、イヤーカフ形状のイヤホン本体で耳を挟むようにして装着するイヤーカフ方式があります。いちばん肝心な装着性において両方式に優劣はなく、本当に好み次第です。耳に引っ掛けるのと耳に挟むの、どちらがよりしっくりきて違和感が少ないかは人それぞれでしょう。

しかし別の面では明確な優劣もあります。それはイヤホン本体と充電ケースのサイズ。イヤーフック方式はそのフックの大きさの分だけ本体もそれを収納するケースも大型化してしまいます。持ち運びやすさに優れるのはイヤーカフ方式です。ながら聴き用途では装着が長時間に及ぶことも多くあります。イヤーフックかイヤーカフかの選択はぜひフィット感優先で行っていただきたいです。

そのほか、完全ワイヤレスイヤホンではないのですが、骨伝導方式に多いネックバンド方式も存在します。

●イヤーフック方式

もっとも多い王道のスタイルで、いわゆる耳掛けタイプ。イヤーフックの形状や素材がさまざまで、フィット感に違いがあるので実際に試してみてほしいです。また、空気伝導方式のイヤホンの場合、ドライバーの位置を耳穴からどれくらい離しているかを見ると、音漏れ具合も想像できます。ただし、nwmやJBLなど、一部のモデルは音漏れを打ち消してくれる機構を持っているので、それらは例外です。

●イヤーカフ方式

こちらも完全ワイヤレスイヤホンですが、より小さく軽量にデザインされていて、耳のふちの部分に挟み込んでアクセサリーのように装着できます。ファッション性を重視する方に特にオススメです。ただし、耳穴からの距離が生まれやすい方式であるため、正しく、高音質が得やすい場所にスムーズに装着するには、少し慣れが必要になるかもしれません。

●ネックバンド方式

かんたんに、より安定した装着性が得られる、ネックバンド型。耳からズレにくく、家事やリモートワークなど長時間での利用や、スポーツシーンにオススメです。落とす心配が少なくて済むのは大きなメリット。ただし、ほとんどの場合、完全ワイヤレスタイプとは異なり、充電ケースが付属していないのでバッテリー残量は常に注意しておきたいです。

音を届ける方式をチェック! 空気伝導か骨伝導か、それが問題だ

音を届ける方式としては、一般的なイヤホンのドライバーと同じく音を空気振動で鼓膜に届ける方式と、音を接触点からの骨伝導で内耳器官に届ける方式とにわかれます。そして意外かもしれませんが実は、オープンイヤー型で気になる音漏れの少なさにおいては、骨伝導だから特に優れるということはありません。それどころか今回のテストで音漏れの少なさが優秀だった製品の大半は空気伝導方式でした。空気振動ならではの手法による音漏れ抑制技術の進化が著しいことを実感しました。

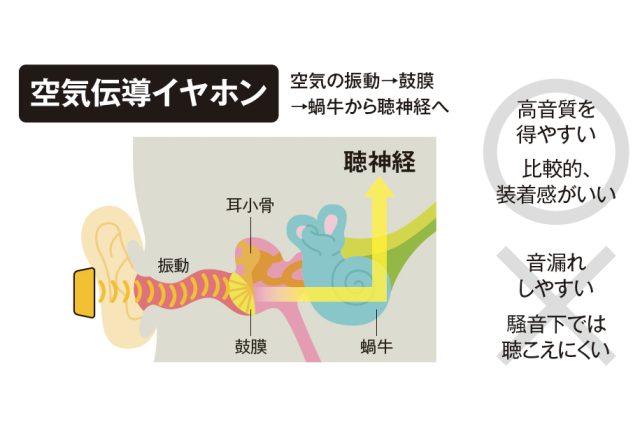

●空気を振動させる「空気伝導」

一般的なスピーカーと同様に、空気を振動させて鼓膜経由で音を伝えるのが「空気伝導方式」です。耳穴の近くにドライバーが配置されるようなデザインを採用することで、鼓膜に向かってダイレクトに音を届ける仕組みです。全帯域のバランスのよい音で、クリアに聴こえやすいことがメリットです。ただ、ボリュームをあげると音漏れが生じやすいことなど、デメリットもあります。

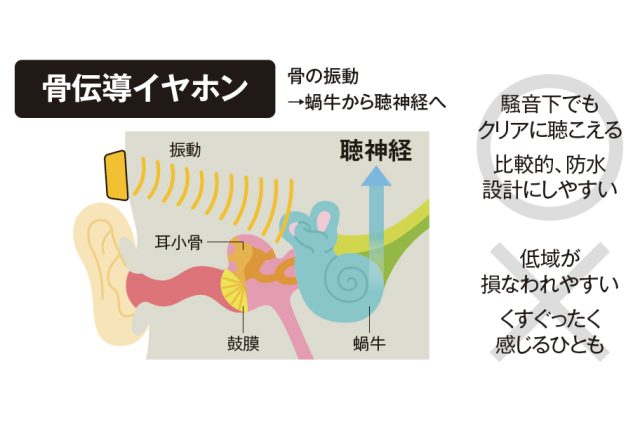

●骨を振動させる「骨伝導」

イヤホンをこめかみ(側頭骨)などに当てて振動させることで、内耳にある蝸牛という器官に振動を伝え、脳が音を認識するという仕組みを用いているのが「骨伝導方式」です。周囲が騒がしい場所でも、再生音をよく聴き取ることができるのがメリットのひとつ。音漏れも少ないです。ただ、骨を振動させて音を伝えるため、音質面や装着感に不満を感じる方もいるでしょう。

ですが総合的には、空気伝導と骨伝導の両方式はおおよそ一長一短、好み次第といったところ。たとえば装着の開放感に優れるのは空気伝導。骨伝導ドライバーは振動を伝えるために耳周りのどこかへの接触が必須なので、その接触と振動を苦手に感じる方も少なからずいるでしょう。音においても空気伝導方式は、オープンイヤーではないイヤホンと比べて、より開放的な音を楽しめるモデルが多いです。しかし、周りのノイズに左右されず「脳に直接!?」的に頭の中に浮かび上がる骨伝導ならではの聞こえ方は独自の魅力があります。また機能性の面では、骨伝導には、音を放出するための空気孔が不要であるため防水性能を高めやすいという強みがあります。当初からスポーツイヤホンでの採用例が多かった理由のひとつです。

同じ方式を採用した製品でも、製品ごとの違いは大きい

というように装着方式と伝導方式はオープンイヤー型イヤホンの基本的な使い心地やサウンド傾向を決定付ける要素です。とはいえ、同じ方式を採用した製品でも、製品ごとの違いや差もまた極めて大きいです。この一斉テストでもそれを再確認できました。

イヤーカフ方式は、まだ歴史が短いためか、装着しやすい製品と装着しにくい製品の差が大きくあります。たとえばHUAWEIは片手でもいけるほど装着しやすかったのですが、両手を使っても手間取る製品もありました。逆にイヤーフック方式は、SHOKZのように装着しやすい製品もありつつ、極端に装着しにくい製品はありませんでした。設計ノウハウがすでに確立され装着性が底上げされている印象を受けました。

サウンドについては16mmや18×11mmといった大口径ドライバーを搭載したモデルに好印象なものが多くありました。オープンイヤー型はドライバーと耳の距離の遠さなどから低音確保が難しいです。そこへの対処を超大口径化という小細工なしのシンプルな手法で行っているモデルが、その優位を大いに発揮しています。音質重視の方は大口径モデルに注目してみてほしいです。

第2回からは、ながら聴きイヤホンの横並びレビューを掲載していく予定です。どうぞお楽しみに!

(この記事は2024年11月に刊行されたプレミアムヘッドホンガイドマガジン22号の掲載内容を転載したものです)